Partie II, chapitres 3 à 5

Partie III, chapitres 1 à 4

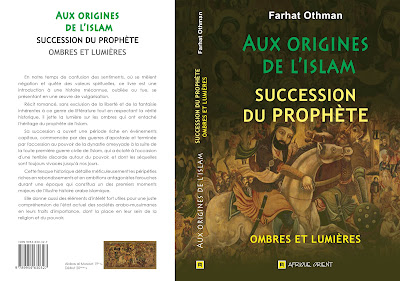

Aux origines de l'islam

Succession du prophète, ombres et lumières

Ma fresque historique en texte intégral

Partie II

Le temps de la légende

ou

Un homme à poigne

Chapitre 3

Naissance d’un État

Sous le second califat, s’étendant de l’an 13 du calendrier hégirien – qui allait bientôt être instauré – correspondant à l’année 634 chrétienne à l’an 23 de l’hégire (soit 644 après J.-C.), la conquête de la Mésopotamie, de la Syrie et de la Palestine fut achevée ; celle de l’Égypte l’était pour l’essentiel, mais dura deux ans encore après la mort du calife et ce jusqu’en 646 après J.-C., an 25 de l’hégire.

Deux ans avant la mort d’Omar, les Byzantins avaient dû évacuer Alexandrie et comme dans nombre d’autres villes occupées par les Arabes, les nouveaux conquérants s’engagèrent à respecter la liberté du culte et l’autogestion des chrétiens moyennant le paiement du tribut annuel de la Jizya ou capitation.

Avec l’élargissement de l’étendue de sa souveraineté, le deuxième calife avait deux impératifs majeurs : outre la mise sur pied du nouvel État arabo-musulman, il devait se conformer à une recommandation majeure du prophète.

Abou Bakr n’avait pu réaliser cette exhortation et la rappela lors de sa maladie. La péninsule arabique devant être terre d’islam, il fallait en évacuer juifs et chrétiens ; aux dires mêmes du prophète, il ne saurait y avoir deux religions.

Les juifs autour de Médine ayant été déjà bannis, ceux de Khaybar émigrant en Palestine, Omar envoya ses hommes au Yémen, parallèlement aux expéditions en Perse et en Syrie, pour déplacer les populations chrétiennes de Najran vers une autre terre à choisir hors d’Arabie. Ce sera en Syrie et en Irak, notamment. Ses recommandations au général de ses troupes étaient claires et précises pour l’exécution de ses commandements :

— Tu iras sur leurs terres, mais tu ne les détourneras pas de leur religion ; tu en banniras ceux qui garderont leur religion et tu y maintiendras le musulman. Tu cadastreras la terre de ceux que tu auras évacués et auxquels tu feras choisir une terre de substitution en les informant que nous les bannissons sur ordre de Dieu et de son prophète de ne point laisser deux religions dans l’île des Arabes. Ceux qui garderont leur religion auront une terre semblable à la leur en reconnaissance de notre part du droit qu’ils ont sur nous et par fidélité au pacte de protection et d’alliance que Dieu ordonne en faveur de nos sujets, gens du Livre.

En parallèle, et dans la continuité des guerres d’apostasie, il ne toléra pas que des Arabes fussent d’une croyance autre que l’islam en Arabie. Il alla jusqu’à écrire à l’empereur byzantin pour lui demander de chasser de ses terres les Arabes chrétiens qui s’y étaient réfugiés sous peine de bannir des terres de l’islam les populations chrétiennes qui s’y trouvaient.

— Vous êtes les croyants et je suis votre prince, dit Omar à son entourage, se choisissant ainsi son propre titre.

Omar fut le premier, en effet, à se faire appeler Prince des croyants. Il ne voulut pas qu’on fît comme pour son prédécesseur, trouvant par trop longue la dénomination de vicaire du vicaire du prophète, et qui risquait de s’allonger indéfiniment.

En ne définissant plus son régime politique par rapport au prophète, mais par rapport au lien unissant la communauté à son chef, il marqua imperceptiblement, d’une manière indirecte, l’entrée de la communauté musulmane dans une nouvelle ère de vie publique.

Omar édifia les premières bases de l’État musulman en créant les bureaux militaires et financiers, pour le paiement de la solde aux militaires et la distribution des richesses acquises aux musulmans, auxquels on donna le nom de Diwans ou administrations, et en établissant les registres afin de tenir les comptabilités. En cela, il suivit le conseil de ses chefs d’armées qui étaient passés par les contrées syriennes et y avaient observé la pratique publique de l’administration byzantine.

Dans ce nouvel État, les détenteurs de terres payaient l’impôt foncier ou Kharaj et les gens du Livre – soit les chrétiens, les juifs, mais aussi les zoroastriens, dont l’Avesta était considéré comme les Écritures – s’acquittaient de l’impôt de capitation ou Jizya en échange de la protection qui leur était due.

S’aidant des généalogistes de Médine, le prince des croyants se fit établir un premier registre comportant le nom des membres de la communauté, établi selon divers classements logiques.

Son entourage lui avait suggéré de commencer par lui-même en sa qualité de premier personnage politique, mais il se l’interdit fermement, choisissant la parentèle du prophète et mettant en premier Al Abbès, l’oncle de Mohamed, suivi des autres membres, du plus proche au moins proche. Ce fut son premier critère de classement.

En second mode de classification, il eut recours à un critère militaire, celui de la grande victoire de Badr, recensant les combattants qui y avaient pris part et leur famille. Il choisit ensuite de se référer à la participation à d’autres dates islamiques et à des moments héroïques, comme Al Houdaybia, la prise de La Mecque, la bataille d’Al Qadissya et d’autres en Irak, en Syrie et en Arabie. Enfin, il finit par les nombreuses et diverses tribus, en privilégiant toujours la référence à la conversion à l’Islam comme critère de classement au détriment de tout autre critère, notamment de lignée, de prestige ou de notoriété.

À chaque catégorie correspondait une somme d’argent versée par l’État sur le Trésor public. Tout musulman avait sa part qu’il fût homme, femme ou enfant, riche ou pauvre, Arabe et non Arabe. Elle était considérée comme un droit aux biens communs de la communauté, ce patrimoine que Dieu lui attribuait en vertu du cinquième prélevé automatiquement sur les richesses gagnées par les armées.

Omar avait comme credo de devoir tout distribuer et ne rien laisser dans le Trésor par esprit de justice et afin d’éviter les convoitises. À cette fin, on le voyait souvent, le dossier de la tribu du jour sous le bras, se charger lui-même d’une distribution nominative.

De ces richesses, il exclut cependant une catégorie que le prophète et son prédécesseur ménagèrent pourtant. Il refusa ainsi la moindre distribution d’argent public aux pontes des païens et à ceux des musulmans qui ne l’étaient qu’en apparence, qu’on appelait les Fourbes ou les Imposteurs, recourant à la raison pour justifier cette innovation dans la pratique religieuse qu’il se permettait.

— On leur a donné du temps où l’islam était faible ; ainsi se protégeait-il d’eux, soutenait-il. Maintenant que Dieu a permis de se passer de leur neutralité, ils n’ont qu’à choisir entre la croyance ou l’infidélité.

Aussi attaché que son prédécesseur à suivre l’exemple de leur illustre maître, Omar n’hésitait donc pas à prendre des initiatives quand les nouvelles réalités les lui imposaient. Et une fois qu’il avait décidé quelque chose, plus personne ne pouvait lui résister.

Pour le respect des lois régissant la vie de la nouvelle cité, on le savait jamais hésitant à lever la baguette – cette sorte de prolongement quasi naturel de ses mains – au visage de n’importe quel contestataire, fût-il Compagnon, chef d’une tribu, notable de Médine ou de Qoraïch.

Le général Saad Ibn Abi Wakkas, Compagnon du prophète et vainqueur de la bataille d’Al Qadissiya, en fit l’expérience quand, venant chercher sa part et, malgré sa toute petite taille, il se permit de bousculer les gens attroupés autour du calife distribuant l’argent qu’il venait de réceptionner de l’un des fronts.

Faisant encore une fois œuvre d’interprétation, Omar interdit toute analyse laxiste du coran en matière d’alcool et mit ses adeptes devant l’alternative suivante : admettre l’interdiction et être fouettés pour avoir osé mentir à son sujet ou la refuser et se faire mettre à mort. Et c’est en vain que les amateurs d’alcool tentèrent de faire prévaloir une interprétation extensive, tout à fait possible pourtant, des termes coraniques aboutissant progressivement à l’interdiction des boissons alcoolisées. Celles-ci étaient très prisées avant l’avènement de l’islam et sa consommation fort répandue, même si d’aucuns se firent une réputation en se l’interdisant bien avant la lettre du Coran.

Pareillement, il osa innover — contrariant ainsi une pratique admise par le prophète — en interdisant l’esclavage par leurs compatriotes des Arabes vaincus lors d’une bataille ou faits prisonniers à l’occasion d’une razzia. Au moment même où arrivaient en masse en Arabie des captifs étrangers, il trouvait inconvenante la pratique fort répandue de la captivité et de l’esclavage entre Arabes, et il fit en sorte que tous les prisonniers arabes furent rachetés de leurs maîtres à l’exception des femmes ayant donné un enfant à son propriétaire. C’est dans cet ordre d’esprit qu’il eut sa répartie, devenue célèbre : « De quel droit asservir les gens naissant libres ? »

Autant Omar tenait à tout répartir entre les membres de la communauté, autant il était tatillon et intraitable dans la gestion des biens de l’État et de la moralité publique. En matière de mœurs, il instaura un ordre moral strict, exigeant des poètes et des chanteurs un code de vie épuré, allant jusqu’à proscrire la poésie érotique et les cantilènes amoureuses, de tradition pourtant dans la culture de ses sujets.

Interdits ainsi d’évoquer dans leurs poésies les femmes mariées, de chanter les jeunes beautés, les amateurs de rimes durent apprendre à contourner la censure pour s’adonner à leur art, et les plus divers moyens firent floraison.

À La Mecque, les chanteurs professionnels durent oublier pour un temps leur habitude d’aller à la rencontre des cortèges des pèlerins, et les efféminés s’y firent discrets pour éviter les foudres des autorités ou la vigilance de ceux qui avaient, parmi leurs compatriotes, une âme de veilleurs de la moralité publique.

En matière de biens, les animaux du Trésor étaient marqués comme « Legs de Dieu » ; et on voyait régulièrement Omar, par chaleur étouffante, sous un soleil accablant, en vérifier la comptabilité. De plus, pour garder ou surveiller un nouvel arrivage de biens et dissuader d’éventuels voleurs de s’approcher des animaux de la communauté, il lui arrivait fréquemment de faire des rondes de nuit.

C’était lors de l’une de ces tournées nocturnes ; accompagné d’un ami, à la lumière de torches, il déambulait dans les rues obscures, le pas néanmoins rapide comme à son habitude et, sur les épaules, son manteau de tous les jours, usé et raccommodé. Soudain, une pâle lueur se profila à l’entrée de la ville où se faisaient entendre des cris d’enfants. S’y dirigeant, intrigués, les deux hommes trouvèrent dans un recoin, assise sur une natte usée, une mère jeune toute fripée avec, au cou, trois gosses en pleurs, une marmite sur un petit feu de bois à ses pieds.

Dans le froid sec de cette nuit, la pauvre femme n’avait où aller ni de quoi faire taire ses bambins dont elle essayait de tromper la faim avec un chaudron bouillant à vide le temps que le sommeil eût fini par les gagner. Et pour faire retomber sa colère, elle pestait contre un calife chargé de tous les maux, rendu seul responsable de son malheur.

Enquêtant sur sa situation, Omar ne lui fit pas connaître sa qualité. Puis, toujours accompagné de son second, il courut vers le local du Trésor. Il en ressortit chargeant sur son dos un ballot de farine et de graisse. Quand son compagnon voulut l’aider à le porter, il refusa net, lui demandant juste de le lui ajuster sur le dos et lui criant au visage, comme il insistait :

— Dis ! Porterais-tu le fardeau de mes péchés au jour du Jugement dernier ?

Remettant ce qu’il transportait à la femme, il s’aplatit par terre en soufflant fort, tentant de rallumer le feu. La fumée ne tarda pas à s’épaissir et les volutes dansèrent au travers de l’immense barbe du calife à plat ventre par terre et qui ne quitta la marmite qu’une fois que la marmaille fût servie.

Se mettant ensuite de côté, il demeura à sa place, observant la joie des enfants à se rassasier et ne quitta les lieux que quand le sommeil les gagna. Il s’éloigna alors, en cachant son émotion à son compagnon, répondant simplement à la mère qui le remerciait, le disant bien plus digne de gouverner que le prince des croyants :

— Dites-en plutôt du bien ; si vous veniez voir le prince des croyants, vous m’y verriez, si Dieu le veut bien.

Le second calife du prophète voulait ne faire qu’un seul corps avec son peuple. Lors de l’année de cendres, la terrible dix-huitième de l’hégire, commençant par la famine et se terminant par la peste, il jura de ne toucher ni au beurre fondu ni au lait ni à la viande tant que n’en auraient pas eu tous les gens de la ville.

Très strict quant à l’exigence d’observance minutieuse des préceptes de la religion et de la pratique du prophète, il ne l’était pas seulement avec ses sujets ; en effet, il commençait par le vérifier dans sa propre famille à laquelle, étant conscient du poids de l’exemple, il réservait le double de la peine dans l’hypothèse de la moindre infraction.

Son intendant – demeuré au service de son successeur – se sera souvenu de son exemple avec les larmes aux yeux. L’argent des aumônes venait d’arriver et le nouveau calife ne retint pas son jeune enfant de prendre une pièce dedans. Or, quelques années plus tôt, lors d’une scène strictement similaire, Omar avait rabroué son enfant, lui arrachant de la main la pièce, la remettant avec les autres. Cette émotion serait-elle anachronique ? Le troisième calife ne manqua pas de s’exclamer :

— Mais qui saurait ressembler à Omar !

Le prince des croyants était conscient que son rigorisme moral et son intégrisme politique pouvaient verser dans l’excès qu’il savait nécessairement préjudiciable et mauvais ; il ne contestait pas, en effet, que la justice dans la démesure pût être de l’injustice à outrance. Aussi, il se retenait parfois d’aller trop loin.

Lors de l’une de ses nuits de patrouille, il surprit certaines personnes en train de consommer de l’alcool. Le lendemain, il convoqua l’un d’eux pour le lui reprocher et obtenir son aveu afin de lui faire subir la peine prescrite de coups de fouets. Mais l’incriminé eut une répartie intelligente qui laissa le calife sans voix. Il lui demanda, en effet, comment il sut qu’il avait bu et, à la réponse d’Omar qu’il l’avait vu, il protesta :

— Dieu ne t’a-t-il pas interdit d’espionner les gens ?

Si Omar accepta de fermer les yeux sur sa faute et celle de ses compagnons, c’est qu’il admettait, parfois, se laisser volontiers porter à l’excès dans ses agissements par la force et la rigidité de ses principes. Ce faisant, il ne pouvait penser avoir le tort d’agir dans un sens ou dans l’autre ; il savait que la mise sur pied d’un État demandait autant de rigidité – quitte à tolérer de temps en temps des exceptions – pour éviter à la machinerie de coincer et la faire fonctionner sans fausse note.

Dans les provinces nouvellement acquises, l’État d’Omar ne fonctionnait pas mal avec le maintien de l’administration antérieure qui a continué à tourner selon ses us et coutumes, y compris la langue, l’arabe n’y entrant que bien plus tard, au temps du plus illustre des Omeyyades.

Isolant au départ les troupes dans de nouvelles cités militaires, il fut par la suite le créateur de provinces (Amsar) en bâtissant de nouvelles villes qui n’étaient plus seulement militaires. Ainsi naquirent Basra et Alkoufa ; la première au bas Irak en août 637 (an 16 de l’hégire) et la deuxième une année plus tard sur un bras de l’Euphrate. Et il suivit de près leur émergence en prescrivant l’utilisation de la canne et du roseau dans les constructions avant d’autoriser la brique cuite sous de strictes consignes quant au nombre des pièces et la hauteur des bâtiments.

C’est de son temps qu’on vit apparaître le noyau de la monnaie musulmane : des Dirhams à l’effigie de Chosroès avec des prénoms arabes. Il fut surtout le premier à instaurer, en l’an 16 de la nouvelle ère, le calendrier hégirien, correspondant au départ du prophète de La Mecque à Médine (appelé Hégire ou Hijra). Il en fixa le début au 16 juillet 622 du calendrier chrétien. À double titre, cette date était une convention.

Tout à fait normalement, elle a fait démarrer le calendrier musulman le premier jour du mois arabe, soit le 1er Moharram, alors que la sortie du prophète de La Mecque eut lieu au mois de rabii 1 soit deux mois plus tard, les mois du calendrier hégirien s’ordonnant comme suit :

1) Moharram, 2) Safar, 3) Rabii I, 4) Rabii II, 5) Joumada I, 6) Joumada II, 7) Rajab, 8) Chaabane, 9) Ramadhane, 10) Chaoual, 11) Dhoul-kaada, 12) Dhoul-hijja.

De plus, d’après les calculs astronomiques, la conjonction entre la lune et le soleil eut lieu le 14 juillet 622 à 07 : 06 TU (Temps Universel) ce qui donnait le 15 juillet comme date correspondant au début du mois de Moharram, le croissant de la nouvelle lune devant être repérable à l’oeil nu au crépuscule du 14.

Comme on s’adonnerait à une passion, Omar faisait tout à la fois. De jour, son inséparable badine en main, il assurait la police du marché, rendant la justice, répartissant les biens publics. De nuit, il veillait à l’ordre moral, surveillant la consommation d’alcool, essayant de prévenir les pratiques illicites. De tout temps, au service de ses concitoyens, il mettait à l’œuvre son génie politique et son sens administratif ainsi que son remarquable talent de législateur.

Et il avait l’œil à tout, surtout sur ses agents dans les provinces, sommés de se présenter devant lui à l’occasion du pèlerinage annuel afin de rendre compte de leur gestion et de leur respect des principes de justice et d’équité dans l’exercice de leurs fonctions.

De ses nombreuses compétences, il aimait particulièrement à pratiquer celle de législateur ; tout au long du vicariat d’Abou Bakr, du reste, il fut en charge de la justice, notamment celle du Yémen. Mais, à Médine, c’était l’un des plus grands Compagnons du prophète, le Renfort de la tribu Khazraj, Zayd Ibn Thabit, qui était en charge de tout ce qui avait trait à la justice et aux affaires de la religion. C’était par lui, au demeurant, qu’Omar se faisait remplacer lors de ses déplacements en dehors de la ville du prophète, devenue le centre du pouvoir et la capitale de l’islam.

Né en l’an 40 avant l’hégire, soit en 583 après J.-C., treize années après le prophète, Omar trouva la mort à l’âge de soixante ans. Ce jour-là, il ne fut pas étonné de mourir ou le fut à peine, et ce quant à la manière, pour le moins. Outre la poésie, il s’intéressait aux autres religions et aux cultures anciennes ; il aimait la compagnie de gens érudits, des anciens notables de Perse et d’ailleurs.

Dans son entourage, il y avait un Arabe juif converti à l’islam ; on l’appelait Kaab AlAhbar, soit Grand rabbin ; c’était une référence double : à son rang dans son ancienne religion et à son savoir, le terme prêtre ayant en arabe la signification de savant érudit.

La première fois qu’il chercha à rencontrer Omar, demandant comment l’approcher, Kaab Al Ahbar fut étonné qu’on lui répondît qu’il n’avait ni porte ni rideau ni planton pour le séparer de ses sujets. Il allait à la prière et son devoir envers Dieu aussitôt accompli, il s’asseyait dans

la mosquée pour que tout un chacun pût s’adresser à lui.

Omar aima la compagnie de Kaab AlAhbar ; il lui demandait souvent de lui parler des anciennes écritures et s’intéressait particulièrement à tout ce qui se racontait sur l’Antéchrist. Un jour, Kaab AlAhbar vint lui dire que, dans les livres anciens, il était dit qu’il allait mourir dans trois jours…

À suivre...

Sur ma page Facebook et sur Kapitalis

Chapitre 4

La mort au rendez-vous

Kaab AlAhbar dit à Omar :

— Prince des croyants ! Fais ton testament, tu mourras sous trois jours.

Nullement apeuré, même pas surpris, Omar demanda :

— Qu’est-ce que t’en sais, toi ?

— Je le trouve dans le livre de Dieu, Puissant et Grand, la Thora.

— Grand Dieu ! Il est question d’Omar Ibn AlKhattab dans la Thora ?

— Non pas ; mais je trouve ta description et tes qualités. Ton heure est venue !

Omar ne répondit pas. Il ne souffrait de rien et se savait n’être pas malade. Il pensa à ce qui s’était passé la veille, néanmoins ; sans établir de lien avec les propos de son ami, il y songea aussi durant la nuit.

Rentrant chez lui, il avait répété à sa femme ce qu’il venait de dire, un peu plus tôt, au marché de la ville :

— Cet esclave m’a menacé tout à l’heure !

Il faisait référence à sa rencontre avec l’esclave chrétien de l’un de ses anciens gouverneurs de province, AlMoughira Ibn Cho’oba. C’était un Perse originaire de Nehavend qui avait déjà été fait prisonnier par les Byzantins avant d’être capturé par les musulmans chez ces derniers.

Omar faisait sa tournée habituelle au souk quand cet esclave répondant au nom de Fayrouz Abou Lou’lou’a (Turquoise Père de perle) l’aborda, plaintif :

— Prince des croyants, aidez-moi contre AlMoughira Ibn Cho’oba ; je suis soumis à un impôt lourd.

— De combien est ton impôt ? demanda Omar.

— Deux dirhams par jour, répondit Abou Lou’loua.

— Et c’est quoi ta profession ?

— Menuisier, ciseleur et forgeron.

— Je ne trouve pas l’impôt excessif par rapport à ce que tu fais comme profession. Mais, dis-moi ! on m’a rapporté que tu assurais avoir la capacité de produire non seulement le moulin à bras, mais aussi un moulin-à-vent. Est-ce bien vrai ?

— Oui.

— Fais-moi alors ce moulin !

— Si je suis en bonne santé, je te ferai un moulin dont on parlera de l’Orient à l’Occident !

L’homme partit aussitôt, manifestement en colère ; Omar ne s’empêcha alors de se dire tout haut :

— Il me menace, ma foi, cet esclave !

Le lendemain, Kaab AlAhbar était arrivé avec la nouvelle de sa mort prochaine. Y avait-il une conspiration entre le chrétien et cet ancien juif ? Plus probablement, ce dernier avait-il eu vent d’une conjuration contre le calife ? Et, dans ce cas, l’esclave serait-il seul ou aurait-il des complices ?

Comme s’il voulait avertir d’un malheur imminent, Kaab AlAhbar revint le lendemain :

— Prince des croyants, insista-t-il, un jour est passé ; il en reste deux !

Et le surlendemain, il revint pour tenir à nouveau son décompte alarmiste :

— Deux jours sont passés et ne restent qu’un jour et une nuit ; cette dernière est à toi jusqu’à l’aube !

Malgré ses soupçons et ce qui pouvait apparaître comme des alertes déguisées de la part de ce compagnon, Omar ne céda pas à la panique. Certes, on le trouvait dur et il gouvernait avec une poigne de fer ; mais on le savait ne pas pratiquer un genre d’autoritarisme permettant tous les excès et faisant fi des principes et de la morale. Surtout, il ne s’en prenait pas aux gens au premier doute ou sur simple suspicion. Pourtant, les propos de l’esclave chrétien étaient bien clairs ; manifestement, ils recelaient une menace évidente !

Déjà, une fois, Omar avait fait un rêve ; il s’y était vu se faire picorer trois fois de suite par un coq au rouge plumage. Quelqu’un de son entourage connu pour l’interprétation des rêves y vit trois coups de poignard. Cette interprétation confirmait, par ailleurs, ce que pronostiqua un Yéménite, appartenant à une tribu réputée pour tirer les augures, qui vit sa mort violente quand, accidentellement, un caillou le blessa à la partie chauve de sa tête à l’occasion du rite du lancer des cailloux sur la Pierre noire lors de son dernier pèlerinage.

Ce matin suivant ledit pèlerinage, comme à son habitude, Omar sortait en vue de présider la prière. Ses hommes l’avaient déjà précédé pour aligner les hommes ; le prince des croyants n’entrait que lorsque tout le monde était enfin prêt. Parmi les hommes alignés, tout au premier rang, il y avait Abou Lou’loua ; sous le manche caché, un poignard à lame double était dans sa main.

En rang étaient les hommes ; Omar entra et dès qu’il s’approcha de la première ligne, l’esclave se rua sur lui et lui asséna six coups, dont un sous le nombril, vers le pubis, perforant le péritoine ; il fut mortel.

Abou Lou’loua eut le temps de tuer un autre homme qui suivait de près sa victime avant d’être saisi, quelqu’un de l’assistance ayant jeté sur lui son habit pour le maîtriser. Par terre couché, il réussit tout de même à se donner la mort de sa propre main, non sans avoir, au préalable, envoyé de vie à trépas d’autres personnes dans l’assistance.

Le calife s’était affaissé ; il ne perdit pas connaissance, gardant tous ses esprits. La première chose à laquelle il pensa fut de s’enquérir sur la présence parmi l’assistance de l’un de ses proches compagnons, Abd ErRahmane Ibn Aouf, auquel il demanda de le remplacer pour la prière, tout au long de laquelle il demeura sur place, étendu par terre.

Une intense douleur lui tenaillait le ventre ; il la supporta trois jours durant, mais il se savait perdu. Quand on le porta chez lui le jour où il se fit frapper, il demanda à l’homme qu’il avait chargé de conduire la prière de venir auprès de lui. Il avait l’intention de lui confier l’immense charge de diriger la communauté après lui.

Encore une fois, son souci premier était la communauté ; son propre sort n’avait pas d’importance. Son assassin s’étant donné la mort, il lui importait peu de savoir s’il avait eu d’autres motivations que celles par lui affichées. Le concernant, la seule chose qu’il chercha à savoir fut de s’assurer que son meurtrier n’était ni Arabe ni musulman.

Dans l’entourage d’Omar, on n’avait pas sa vision des choses quant à son meurtre. On ne voulait pas se satisfaire de la mort de l’assassin ; on pensait que sa main pouvait avoir été téléguidée, qu’il avait probablement des complices.

À Médine, les étrangers non arabes avaient les habitudes des communautés minoritaires ; ils se rendaient visite et étaient souvent ensemble. On raconta aux enfants d’Omar que, quelques jours avant l’assassinat de leur père, le meurtrier était en compagnie d’Al Hormouzan, un ancien dignitaire perse converti à l’Islam. Et on leur assura avoir vu dans la main de ce dernier le poignard avec lequel le calife trouva la mort.

Certains autres apportèrent des précisions : le Perse prit son poignard à son compatriote chrétien, l’examina et lui demanda à quoi il servait et l’autre répondit simplement qu’il le gardait juste sur lui. D’autres firent des comploteurs un trio, racontant qu’on avait surpris AlHormouzan, Abou Lou’loua ainsi qu’un inconnu en pleine confidence et que l’un d’eux, par l’effet de la surprise, fit tomber un poignard à deux lames.

Et de rappeler les conditions de la conversion à l’islam d’AlHormouzan. Quand il se rendit aux musulmans, on le ramena devant Omar, vêtu de sa prestigieuse tunique. Il savait qu’on allait le mettre à mort pour avoir tué au combat deux prestigieuses figures musulmanes. Il demanda alors à boire et, feignant la peur, demanda à Omar de lui promettre de ne pas être tué avant de boire. Omar lui assurant qu’il n’avait rien à craindre tant qu’il n’avait pas bu, il jeta le gobelet d’eau et reconnut avoir usé de ce stratagème pour avoir la vie sauve. N’était l’insistance de ses amis lui rappelant son engagement, Omar n’avait nullement l’intention de se laisser prendre à ce piège ; il finit par le laisser en vie à la condition de se convertir à la religion de Mohamed.

ObeïdAllah, l’un des fils d’Omar, n’avait pas trop besoin de témoignages ; il avait déjà la certitude que Fayrouz Abou Lou’loua n’était pas le seul impliqué dans le drame qui emporta son père ; il pensait qu’il y avait complot et que le complice du meurtrier était bien AlHormouzan. Aussitôt son père décédé, il alla le surprendre seul et lui planter son sabre au cœur, lui laissant à peine le temps d’expirer en laissant échapper de ses lèvres la profession de foi islamique. Dans son accès de folie vengeresse, ObeïdAlLah tua aussi le troisième complice supposé, un autre chrétien d’Irak.

La ville était encore sous le choc de la mort du calife et ne connaissait pas encore son successeur. Et ne voilà-t-il pas que son fils avait du sang sur les mains ! Sa soif de vengeance était même inextinguible ; après les deux hommes, il s’en prit également à la fille de l’assassin, la faisant périr. Il fallait, malgré tout, l’arrêter et le sanctionner. Accouru auprès de lui, un courtaud réussit à lui arracher son sabre et à le tirer par les cheveux ; c’était Saad Ibn Abi Wakkas qui le mit ainsi par terre et le maîtrisa. Il le garda prisonnier chez lui à la disposition du futur prince des croyants pour décider de son sort.

La loi de la cité était claire : ayant tué, le fils d’Omar devait être mis à mort, sauf aux ayants droit des victimes d’accepter le prix du sang versé en lieu et place de sa vie. La majorité des habitants de Médine était d’avis pour appliquer la loi du talion ; c’était l’avis d’Ali considérant que seul le pardon des ayants droit pouvait éviter au criminel d’échapper à son sort. D’aucuns exprimèrent cependant leur objection, trouvant cruel qu’après l’assassinat du père, la veille, on tuât aussitôt le fils. On débattra du sort d’Obeïd Allah dès que le troisième calife sera investi.

Assis contre le mur de la mosquée, le nouveau prince des croyants fit venir le fils d’Omar. En sa présence, il demanda conseil à ses compagnons ; on reproduisit l’opinion de la ville. Amr Ibn Al Ass qu’on disait faire partie des Arabes les plus rusés, fidèle à cette réputation, tenta une analyse :

— Prince des croyants, cet événement a lieu avant votre avènement ; il ne vous engage en rien.

Mais le nouveau calife ne voulait pas fuir ses responsabilités ; il répondit, parlant de la famille des victimes :

— Je suis leur tuteur. Je décide qu’il y a lieu à paiement d’une compensation financière ; et je m’en charge sur mes fonds propres.

Plus tard, les poètes de la ville railleront ObeïdAllah, considérant qu’il a bénéficié de la mansuétude du nouveau calife du fait que ses victimes n’étaient pas arabes. Quand il s’en plaindra auprès de ce dernier qui ordonnera alors aux poètes de se taire, on entendra comme un air de désenchantement sur le compte du second prince des croyants :

Pardonnes-tu, quand tu le fais, sans raison ?

C’est bien parce que tu manques de cran !

Convoqué et réprimandé, l’auteur de ces vers de reproche, Ziyad Ibn Labid, sera éloigné de Médine.

Ayant eu la vie sauve au mépris de la loi par un fait du prince, ObeïdAllah saura se montrer reconnaissant en choisissant, plus tard, le camp de ceux qui feront, spectaculairement, une bannière de combat de la cause du troisième calife, Othmane. Entre-temps, choisi pour marcher sur les traces de ses deux prédécesseurs, celui-ci venait de montrer qu’il entendait finir par gouverner à sa guise.

À suivre...

Sur ma page Facebook et sur Kapitalis :

Chapitre 5

Le lourd héritage du pouvoir

On avait fait venir le médecin ; son verdict était sans appel. Les Émigrants et les Renforts venaient rendre le dernier salut au calife avant la fin si proche. Avec eux, il y avait son ami Kaab AlAhbar ; quand il le vit entrer, Omar ne se retint pas de scander :

Et Kaab me promit trois jours qu’il avait préparés ;

Sans nul doute, ce que m’a dit Kaab était bien fondé.

À la mort, je ne prends garde ; je finis bien par décéder ;

Mais du péché, je me garde ; car il entraîne le péché.

Sans illusion sur sa fin, toute proche, son entourage lui demanda de penser à son testament politique ; il répondit que c’était déjà fait. Omar voulait désigner à sa place son compagnon Abd ErRahmane Ibn Aouf. Comme le prophète, comme Abou Bakr, il pensait faire accéder à la charge suprême celui qui fut chargé de la prière par le chef de son vivant. Il l’appela près de lui et dit :

— Je veux te confier cette charge.

— Prince des croyants, je veux bien si telle responsabilité est à conseiller, répondit Ibn Aouf, réticent.

— Que veux-tu savoir, exactement ?

— Par Dieu, je te demande si tu me la conseilles ?

— Sincèrement, non.

— Alors, jamais je ne l’assumerai.

Respectueux de ce refus qu’il comprenait et appréciait, dont il était même satisfait, n’attendant rien d’autre de son fidèle compagnon, Omar lui demanda de garder le silence jusqu’à ce qu’il eût arrêté sa décision.

Parmi un certain nombre de gens dont le prophète était content à sa mort, il résolut de faire son choix. C’était une poignée de personnes, toutes de Qoraïch et des premiers Compagnons du prophète. Une à une, il les fit venir auprès de lui et leur fit des recommandations, notamment de ne pas imposer leur tribu ou la favoriser. Il connaissait trop les traditions des siens et leur solidarité clanique quasi atavique, aussi bien dans le bien que dans le mal, pour en redouter non seulement la résurgence mais aussi et surtout les excès.

De chacun de ces hommes, il avait une idée précise ; il les voyait presque tous attirés par le pouvoir et impatients de l’exercer. Loin de sous-estimer leurs qualités, il ne trouvait pas moins un défaut à chacun, une faille au moins dans le caractère ou le comportement. Ils n’étaient pas aussi parfaits qu’un Abou Obeïda Ibn Al Jarrah par exemple qu’il aurait volontiers désigné pour lui succéder. Hélas ! sur les terres de conquête, le commandant en chef des armées de Syrie était mort de la peste.

Son fils, AbdAllah, était réputé pour sa piété ; on le lui suggéra, mais il refusa fermement, estimant qu’il était suffisant pour sa famille que l’un de ses membres eût déjà à répondre devant Dieu de ses actes et de leur justesse.

Dans son intime conviction, il pensait que le ralliement des Arabes, conduits par leur principale tribu Qoraïch, sans laquelle rien de durable ne pouvait se décider, ne se ferait qu’en faveur des descendants d’AbdManaf. C’était l’ancêtre commun de la famille des Hachem et de celle des Omeyya ; la première étant prestigieuse du fait de l’appartenance du prophète et la seconde noble grâce à sa richesse, son pouvoir et son ascendant sur Qoraïch remontant loin dans le temps.

Aussi, voyait-il Ali et Othmane les mieux placés pour lui succéder. Chez Ali, plus jeune et moins riche, il regrettait du badinage pouvant se résoudre en sottise. Il le trouvait malgré tout le plus apte à conduire les musulmans sur le droit chemin car, chez Othmane, plus âgé et plus aisé, il regrettait une trop grande souplesse.

Envisageant sérieusement de désigner Ali, il ne se décida finalement point. Quand, entouré par les hommes par lui pressentis pour lui succéder, il fit part de son testament politique et révéla par un signe cette hésitation :

— J’ai bien pensé confier vos affaires à un homme avec l’espoir qu’il vous conduise de gré ou de force sur la juste voie, dit-il, la main dirigée dans la direction d’Ali ; mais j’ai finalement résolu de ne pas assumer mort cette lourde responsabilité après l’avoir supportée de mon vivant.

Omar était perclus par la peur d’avoir failli à ses responsabilités et de devoir en répondre devant Dieu. Durant ses derniers instants d’agonie, à un moment où il n’y avait avec lui que des intimes, il demanda à son fils AbdAllah de le placer par terre, la joue sur le sol.

Ni son fils ni aucun des présents ne bougèrent pour satisfaire cette terrible exigence ; sa lourdeur les tétanisait. Cela ne l’empêcha pas d’arriver à la position souhaitée par lui-même et de se mettre à gémir, tandis que son sang se remettait à couler :

— Malheur à Omar et à sa mère si Dieu ne pardonne pas à Omar !

En décidant de se libérer de la responsabilité du choix de son successeur, Omar la laissa en consultation à un groupe restreint de Qoraïchites qui étaient notoirement connus pour avoir été nommément cités par le prophète comme figurant parmi ceux qui avaient d’ores et déjà acquis leur place au paradis.

Ils étaient six. Outre Ali et Othmane, il y avait Abd ErRahmane Ibn Aouf et Saad Ibn Abi Wakkas, tous deux oncles du prophète, Azzoubeyr Ibn AlAwwam, son cousin – fils de sa tante – réputé aussi pour être son apôtre et enfin Talha Ibn ObeïdAllah qu’on surnommait aussi Talha la Bonté.

À part ce dernier, absent de Médine, ils étaient tous autour d’Omar. Il leur demanda d’aller délibérer sur le choix de l’un d’eux sans trop s’éloigner. D’une pièce voisine, on ne tarda pas à entendre s’élever leurs voix ; ils se disputaient et leur querelle s’envenimait, chacun excipant de ses titres à briguer la fonction.

Entendant la dispute, Omar en était très affecté, mais ne disait rien, posant de temps en temps la tête sur l’oreiller, plus alourdie par ce qui blessait ses oreilles que par les douleurs de la fin proche. Debout à son chevet, son fils AbdAllah déplora à sa place :

— Dieu soit loué ! Le prince des croyants n’est pas encore mort et ils se disputent déjà !

Et il l’entendit murmurer, parlant du pouvoir et d’Ali :

— S’ils le confient au chauve, il saura les conduire sur la bonne voie.

— Mais qu’est-ce qui vous empêche de le lui confier, lui demanda-t-il ?

— Je déteste assumer cette responsabilité aussi bien vivant que mort, laissa-t-il tomber d’une voix fluette.

Puis, après un instant de silence, au prix d’un effort lui faisant manifestement très mal, il réussit à se ressaisir ; il rappela les intéressés et leur demanda d’attendre sa mort pour se décider. Il leur donna, ainsi qu’à des personnes de confiance chargées de veiller à l’aboutissement de la consultation, des instructions claires censées éviter les divisions. Fidèle à sa nature, ses recommandations étaient des commandements et ses instructions avaient la forme d’un ultimatum.

Il leur demanda d’obtenir l’accord d’Aïcha pour se retirer dans une pièce de sa demeure et de s’y choisir l’homme devant lui succéder. Il ne leur donnait pas plus de trois jours pour aboutir à un accord, le nouveau prince des croyants devant avoir été désigné au plus tard le quatrième jour. Son fils, qui en aucun cas ne pouvait être choisi, était invité à assister aux délibérations en la seule qualité de conseil. On n’aurait pas à attendre l’absent ; s’il arrivait avant l’expiration des trois jours, il participerait à la délibération ; sinon on décidera sans lui.

Les contraintes imposées au corps délibératif ne s’arrêtaient pas au calendrier. Par un geste rappelant le rôle éminent des Renforts dans l’aventure de l’islam, Omar demanda à l’un de leurs chefs d’entourer avec cinquante de ses fidèles armés le lieu de la réunion du groupe jusqu’au choix final.

Par ailleurs, il confia à l’homme chargé de présider la prière durant l’interrègne de trois jours la mission d’assister aux délibérations en gendarme, le munissant également de consignes précises. Il lui recommanda :

— Si cinq s’accordent sur un même nom que refuse le sixième, fends-lui la tête avec ton épée. Si quatre tombent d’accord, mais que deux les refusent, coupe-leur la tête. Si trois choisissent un homme et les trois autres en choisissent un autre, faites arbitrer AbdAllah Ibn Omar. S’ils le refusent, vous opterez pour le choix de ceux avec qui se retrouvera Abd ErRahmane Ibn Aouf et si les autres rejettent ce choix, tuez-les.

Ce n’est qu’après s’être acquitté de son devoir d’homme politique à l’égard de sa communauté qu’Omar pensa enfin à lui-même en demandant à son fils AbdAllah d’obtenir de la femme du prophète l’autorisation d’être, dans la mort, au plus près de son illustre prédécesseur comme il le fut durant sa vie.

Aïcha répondit qu’elle avait voulu pour elle-même la proximité du prophète pour dernière demeure, mais acceptait bien volontiers de lui céder sa place en guise d’hommage.

Dans la nuit du mardi à mercredi, trois jours avant la fin du mois de Dhoul-hijja de l’an 24 de l’hégire, après dix ans de califat, six mois et quelques jours, Omar rendit l’âme. On l’enterra dans la matinée. Au moment de la prière, on vit les deux principaux prétendants à sa succession presser le pas vers le corps par terre étendu ; Ali et Othmane cherchaient à bien se placer en vue de présider le rituel mortuaire ; l’un se mettant à sa tête, l’autre à ses pieds.

Abd ErRahmane Ibn Aouf railla leur empressement à gouverner en leur rappelant que le défunt avait désigné quelqu’un pour présider à la prière funèbre. Les deux cousins, descendants d’AbdManaf, étaient l’un et l’autre attirés par le magistère, estimant qu’il leur revenait de droit d’une certaine façon. Othmane fondait ses titres sur la tradition d’exercice du pouvoir par sa famille dans la tribu de Qoraïch ; Ali les appuyait à son appartenance à la maison du prophète.

Entre les deux hommes, c’était comme une compétition entre deux oligarchies ayant toutes deux une conception dynastique du pouvoir, l’une le reposant sur une sorte de noblesse de sang, la lignée du prophète en l’occurrence, l’autre sur une dignité prétorienne.

Dans cette lutte, Ali pouvait se considérer comme désavantagé par le mécanisme de la solidarité ethnique. En effet, le principe admis depuis le choix d’Abou Bakr – à savoir que les califes devaient être de Qoraïch – ne faisait nullement référence à la famille du prophète ; or le réflexe clanique dans cette tribu jouait en faveur de la famille des Omeyya et donc d’Othmane. Commentant les décisions d’Omar à son entourage, Ali ne manqua pas de relever ce désavantage, constatant amèrement :

— Il a demandé qu’en cas de partage, le choix d’Abd ErRahmane Ibn Aouf prévale ; or celui-ci est, d’une part, le cousin de Saad Ibn Abi Wakkas qui ne le contredira pas et il est, d’autre part, le gendre d’Othmane et ils ne sauraient s’opposer. Donc, même si les deux autres sont avec moi, ils ne me serviraient à rien.

Pour autant, il ne voulut pas se tenir à l’écart de la consultation. Son oncle AlAbbas eut beau essayer de lui faire abandonner l’attitude conciliante qu’il tenait à afficher malgré son amertume et ses convictions contraires ; Ali acceptait de jouer le jeu défini par Omar ; c’était sa façon d’être loyal. Au moment où il s’apprêtait à rejoindre le groupe de consultation, sur le ton du plus vif reproche, AlAbbas lui dit encore :

— Chaque fois que je t’ai poussé à bien agir, tu as mal agi ! À la mort du prophète, je t’avais bien conseillé de lui demander à qui revenait ce pouvoir ; mais tu as refusé. Après sa mort, je t’avais encore conseillé d’agir promptement, mais tu as de nouveau refusé. Et quand Omar t’a nommé, je t’ai conseillé de ne pas être dans la consultation, mais tu as encore une fois refusé ! Retiens au moins ceci de moi : refuse tout ce qu’on te proposera jusqu’à ce qu’on te choisisse et méfie-toi de ce clan ; il n’aura de cesse de nous repousser du pouvoir jusqu’à ce que d’autres finissent par l’assumer en notre lieu et place.

Imperturbable, Ali fit sa réponse invariable :

— Je n’aime pas la division.

Et, fort dépité, l’oncle lâcha :

— Alors, tu finiras par avoir ce que tu n’aimes pas !

À suivre...

Sur ma page Facebook et sur Kapitalis

Partie III

La saga historique

ou

Une dynastie aux commandes

Chapitre 1

L'épreuve de la consultation

Chez Aïcha, dans une pièce fermée, les cinq prétendants étaient accompagnés d’AbdAllah, fils d’Omar, comme conseiller sans voix et d’un Renfort, le chef de guerre Abou Talha, faisant office de gendarme ; les instructions du calife décédé étaient ainsi suivies à la lettre.

On veilla à ne laisser personne trop se rapprocher de la maison. Quand, malgré tout, Amr Ibn Al’Ass, alors encore en poste en Égypte, accompagné de son ami AlMoughira Ibn Cho’oba, en charge quant à lui d’AlKoufa, vinrent s’asseoir devant la porte, Saad Ibn Abi Wakkas sortit les prier de partir ; et comme les deux hommes renâclaient à se lever, il n’hésita pas à les chasser à coup de cailloux :

— Allez-vous-en ! Leur cria-t-il. Vous vouliez pouvoir dire : nous en étions ; nous fûmes de la consultation !

La délibération fut âpre, on ne s’arrêta sur aucun choix et les regards des cinq de plus en plus se concentrèrent sur deux d’entre eux ; ils étaient tous les deux beaux-fils du prophète. Othmane l’était même doublement, ayant épousé en premières noces Rokayya puis, après sa mort, sa soeur Om Koulthoum. Ali, pour sa part, était l’époux de Fatima, mère d’AlHassan et d’AlHoussayn que le prophète chérissait particulièrement.

Après le règne des beaux-pères, on serait à la veille de celui des beaux-fils. Abou Bakr et Omar avaient l’un et l’autre le prophète pour gendre, le premier étant le père d’Aïcha, l’épouse préférée de Mohamed et le second, celui de Hafsa, une de ses épouses.

Comme tous les natifs du signe astrologique du taureau, Mohamed appréciait les bonnes choses, dont les femmes, bien qu’il demeurât d’une totale fidélité à la première – Khadija – épousée alors qu’il avait la vingtaine et décédée quelque trois ans avant son départ de La Mecque pour Médine.

Ali et Othmane étaient des cousins éloignés, le premier étant en plus le cousin germain du prophète ; et c’était particulièrement sur cette parenté qu’il se fondait pour affirmer ses prétentions à la succession. De sa paternité, il tirait une légitimité supplémentaire, AlHassan et AlHoussayn ayant été considérés par le prophète comme ses propres fils, lui qui, en dehors de trois garçons morts en bas âge, n’eut que des filles – quatre en tout – toutes issues de sa première épouse.

Opposés dans la compétition pour le pouvoir, appartenant à deux clans parents, mais traditionnellement déchirés par la sempiternelle question de la primatie tribale, ils étaient physiquement très différents aussi. De taille à peine au-dessus de la moyenne, Othmane avait les traits clairs et réguliers, légèrement marqués de la petite vérole. Ses épaules étaient larges et sa barbe bien fournie qu’il ne manquait jamais de teindre. Le milieu de sa tête était dégarni et, tout autour, longue et lisse était sa chevelure, flottante et grisonnante. Très brun, plutôt petit de taille, Ali était chauve et ventru et avait les yeux grands aux paupières lourdes.

Décidés étaient l’un et l’autre ! De ce qu’ils considéraient leur droit, ils ne voulaient rien céder ; et leurs trois concurrents ne voulaient pas être en reste. Aussi, serrés et tendus étaient les débats ; leur issue n’apparaissait pas évidente. Abou Talha, l’observateur qui faisait office de gendarme, en était tout étonné :

— J’avais bien plus peur que vous rejetiez la responsabilité du pouvoir que vous ne vous la disputiez ! Par celui qui nous a ravi Omar, non ! Vous n’aurez pas un jour de plus des trois qu’il avait décidés.

La situation était dans une totale impasse quand Abd ErRahmane Ibn Aouf osa une suggestion. Bien qu’il ne se retînt pas de participer aux discussions afin de contrecarrer les ambitions de certains, il était le moins désireux de ce pouvoir, objet de toutes les convoitises.

— Qui est prêt à se désister pour se charger de désigner le meilleur d’entre vous ?

Personne ne répondit. Il osa alors se proposer entraînant aussitôt une réaction positive d’Othmane :

— Je suis le premier à l’accepter. J’ai entendu le prophète dire « Abd ErRahmane est digne de confiance sur terre et au ciel ».

À l’exception d’Ali qui gardait le silence, tous les autres acceptèrent. Alors, Abd ErRahmane Ibn Aouf s’adressa à lui :

— Qu’en dites-vous, Abou AlHassan ?

— Donne-moi l’engagement que tu opteras pour la vérité, que tu ne suivras pas la passion, que tu ne privilégieras pas ta parentèle et que tu ne manqueras point de conseiller au mieux la communauté.

S’adressant à l’ensemble de l’assistance, Abd ErRahmane Ibn Aouf dit en guise de réponse :

— Donnez-moi vos engagements d’être avec moi contre quiconque se rétractera et d’accepter ce que je vous aurai choisi.

L’issue semblant honorable à chacun, Ibn Aouf eut l’accord de tous les cinq qui le quittèrent plutôt satisfaits. Commençant aussitôt ses consultations, il demanda à voir Ali en aparté et lui demanda :

— Tu es le plus digne de cette charge eu égard à ta parenté, ton antériorité à embrasser l’islam et le bon exemple que tu donnes. Mais qui de ceux-là et après toi tu l’en penses digne ?

— Othmane, répondit-il.

Se retrouvant ensuite avec Othmane, il eut de lui une réponse équivalente à celle d’Ali qui serait le méritant du pouvoir après lui. Il se réunit ensuite en tête-à-tête avec Saad Ibn Abi Wakkas à qui il demanda son préféré. « Othmane » répondit-il. Azzoubeyr Ibn AlAwwam, à qui il posa la même question, fit une réponse similaire.

En coulisses, les tractations allaient bon train. Ali avait les plus sérieuses craintes ; il appréhendait surtout que ne se liguent contre lui Ibn Aouf, Ibn AlAwwam et Ibn Abi Wakkas. Accompagné de ses deux fils AlHassan et AlHoussayn, il alla voir ce dernier :

— Au nom de la parenté avec le prophète de mes deux fils que voilà et de tes liens avec mon oncle Hamza, je t’implore de ne pas être contre moi, l’auxiliaire d’Abd ErRahmane en faveur d’Othmane ; je te suis bien plus proche que ce dernier.

Trois nuits durant, la cité vécut dans une étrange atmosphère, inconnue jusque-là, grosse d’appétits réveillant les rivalités ancestrales d’un assoupissement qu’on prenait pour mort, remettant au goût du jour les sentiments exécrables entretenus par les clans jaloux de leurs prérogatives et assoiffés d’autorité, de commandement, ou du moins du prestige qui en était le corollaire.

Ignorant l’agitation autour de lui, Abd ErRahmane Ibn Aouf cherchait à agir consciencieusement, avec méthode. Il passa ses jours et la majeure partie de ses nuits à faire le tour des notables de Qoraïch les sondant un à un sur leurs préférences. Elles allaient presque toutes vers Othmane et cela ne le surprenait point. L’homme était, en effet, riche, généreux et affable ; à Qoraïch, on avait même coutume de dire : « Je taime, par Dieu, de l’amour que porte Qoraïch pour Othmane ».

Cela lui rappelait ce qu’avait dit un jour Omar au neveu d’Ali, Ibn AlAbbas, l’oncle du prophète. Ces paroles résonnèrent souvent dans sa tête à l’occasion de ses consultations.

— Sais-tu, Ibn AlAbbas, pourquoi votre communauté vous refuse le mérite de la gouverner alors que vous appartenez au cercle intime du prophète ? Elle trouve que vous l’avez surpassée par la prophétie et se dit que si vous y ajoutiez le califat, il ne lui resterait rien ; et c’est ce qu’elle ne peut tolérer.

La veille du troisième jour, Ibn Aouf ne dormit pas ; il veilla à consulter encore et toujours. Au petit jour, à l’arrière de la salle de prière de la mosquée, il s’entretint avec Azzoubeyr Ibn AlAwwam auquel il demanda s’il voulait laisser l’affaire se jouer entre les fils d’AbdManaf ;

Azzoubeyr ne refusa pas, mais dit réserver la chance lui revenant pour Ali.

S’isolant ensuite avec Saad Ibn Abi Wakkas avec lequel il se sentait une certaine proximité, jugeant cet homme – qui, tout comme lui, n’avait ni parents ni enfants – droit et intègre, il lui dit :

— Nous sommes tous les deux sans héritiers ; nous ne pouvons qu’être désintéressés. Laisse-moi choisir pour toi !

— Si c’est pour te choisir toi-même, alors bien volontiers ; si c’est pour choisir Othmane, alors je lui préfère Ali, répondit Saad.

Les deux principaux candidats pressentis n’avaient pas manqué d’efforts pour maximiser leurs chances. Si Othmane, grâce au poids de sa famille dans la tribu, avait rallié la quasi-unanimité des notables de la ville, Ali réussit à augmenter ses appuis au sein du groupe de la consultation en usant de la corde sensible du mérite de sa lignée. Abd ErRahmane Ibn Aouf ne l’ignorait pas. Il se trouvait devant un dilemme : soit écouter le choix des principales têtes de la communauté et nommer Othmane, soit comptabiliser les votes des consultants et faire passer Ali.

Malgré son désintéressement et sa loyauté à s’acquitter de la charge qui lui incombait, il ne pouvait s’empêcher d’être pessimiste quant au sort de la fonction de calife, jugeant d’avance le futur responsable des intérêts de la communauté dans l’incapacité d’égaler l’exemple de ses prédécesseurs. Il résuma cette pensée dans une parabole qu’il eut en réponse à Ibn Abi Wakkas quand celui-ci conditionna son désistement par sa propre candidature :

— Je me suis vu dans un verger herbu et verdoyant quand un bel étalon noble et digne est venu à y passer ; il le traversa comme une flèche sans que rien des richesses environnantes ne l’arrêtât. Il fut suivi par un chameau qui marcha sur ses traces jusqu’à la sortie ; puis un pur-sang fort et robuste passa tirant sa bride, se tournant à droite et à gauche, mais allant toujours dans le sens des deux précédents jusqu’à quitter le verger. Un quatrième arrivant, un chameau, entra enfin dans le verger et se mit à paître. Par Dieu, non ! Jamais je ne serai ce quatrième chameau-là ! Après Abou Bakr et Omar, personne ne saura rallier l’assentiment des gens !

Ainsi conditionnée, sa vision le conduisait à se fixer des repères pour se faire un choix. Dans l’entourage d’Othmane, l’un des hommes réputés les plus malins de sa génération était aux aguets comme à son habitude. Amr Ibn Al’Ass surveillait les gestes et les paroles du préposé au choix du futur calife et réussit à décoder son système de pensée.

À la veille du jour décisif, toute la nuit d’Ibn Aouf passa à nouveau en conversations confidentielles, d’abord avec Ali, puis avec Othmane. Avec ce dernier, il resta jusqu’à l’appel à la prière du matin ; avec le premier, il ne fit ni ne dit rien de nature à ébranler sa certitude d’être l’élu.

La prière matinale venait de se terminer ; dans la mosquée, les pronostics allaient bon train avec, apparemment, un net avantage pour le cousin du prophète. Les uns soutenaient qu’il était le seul à pouvoir éviter la division des musulmans, sa lignée, mais aussi ses propres qualités humaines et sa connaissance approfondie du Coran militant en sa faveur et lui assurant une obéissance générale. Les autres rappelaient le poids de la tribu de Qoraïch et particulièrement celui de la famille d’Othmane, affirmant qu’il n’y avait pas de meilleur choix que celui d’Othmane pour éviter la division des musulmans.

Pleine à craquer était la mosquée et impatients étaient tous les présents de connaître le choix final. Abd ErRahmane Ibn Aouf arborait le turban que lui avait offert le prophète ; il avait réuni autour de lui les quatre hommes du groupe de la consultation et tenu à ce que tous ceux qui comptaient parmi les Émigrants et les Renforts fussent présents ainsi que les chefs des armées de conquêtes de passage en ville.

— La prière en réunion !

Le cri de rassemblement pour tout événement majeur venait d’être hurlé et l’on sentit la mosquée trembler ou presque. Les clans de Hachem et d’Omeyya étaient très fébriles ; dans leur soutien inconditionnel à leur chef de file, ils n’étaient pas loin d’en venir aux mains.

Sur la première marche de la chaire se tenait Ibn Aouf ; Saad Ibn Abi Wakkas était debout, à côté. En stratège avisé, habitué aux situations explosives, il s’adressa à lui, le pressant d’en finir. De ses mains, l’interpellé demandait le silence, sans oser encore parler.

— Ne tarde plus ou ils vont se laisser aller aux pires excès !

Dans le bruit environnant, Abd ErRahmane se mit alors à invoquer le nom de Dieu, se raclant la gorge à plusieurs reprises. Comme par enchantement, le silence se fit soudain et on l’entendit dire à voix haute :

— J’ai observé et consulté et vous recommande de ne point céder au péché de la discorde.

Puis, s’adressant à Ali qui se tenait à sa droite, lui prenant la main, il demanda :

— Prends-tu devant Dieu l’engagement de n’agir que selon le livre de Dieu, la tradition de son prophète et la pratique de ses deux califes ?

— J’agirai selon le degré de mon savoir et de mes efforts, répondit Ali.

Il se tourna alors vers Othmane, debout sur sa gauche, et lui posa la même question après lui avoir pris de même la main. Pour toute réponse, il eut simplement un oui net et direct, presque timide, dit du bout des lèvres.

Levant à ce moment-là haut la tête et les mains sans relâcher celle d’Othmane, il déclara aussitôt :

— Dieu m’est témoin ! Je place la responsabilité qui m’incombait autour du cou d’Othmane que je choisis.

Ali devint tout d’un coup rouge de colère ; surpris et désappointé, on l’entendit protester à haute voix :

-— Tu l’as favorisé ! Ce n’est pas la première fois que vous vous mettez de connivence contre nous.

— Ali, ne te laisse pas gagner par la colère ! Rétorqua Ibn Aouf. J’ai observé et consulté les gens ; ils ne trouvaient personne à la hauteur d’Othmane.

Ali ne répondit point, lui tournant le dos, s’en allant déjà, essayant de fondre les masses qui s’agglutinaient autour de la chaire sur la première marche de laquelle se tenait désormais le nouvel élu. Il marmonnait :

— Toute destinée arrive à une fin !

Mais, récité tout haut, un verset du Coran rappelant le serment de fidélité prêté par les musulmans à leur prophète à un moment critique de l’histoire de la religion naissante le fit revenir en arrière :

« Ceux qui te prêtent serment d’allégeance le prêtent en fait à Dieu ; par-dessus leurs mains est la main de Dieu. Quiconque se parjure, c’est seulement à son détriment qu’il se parjure ; et celui qui tient son engagement, Dieu le gratifiera d’une récompense sublime.»

Avec ce dixième verset de la sourate de La Conquête (Al Fath), Ibn Aouf réussit à ramener Ali vers la chaire et le vit donner la main à son concurrent puis partir précipitamment sans s’empêcher de répéter rageusement :

— C’était un piège ; et quel piège !

Entre une forte minorité osant montrer sa joie et une majorité des présents, turbulente et excessive dans sa colère, la mosquée était sens dessus dessous. Ibn Aouf avait l’air ébahi ; il gardait cependant ses certitudes. À l’un de ses proches compagnons qui commentait son choix, lui reprochant d’avoir délaissé celui qui était capable d’user de justice et de vérité, il jura avoir essayé de servir au mieux les intérêts de la communauté. Son interlocuteur n’était pas convaincu et continuait :

— Je suis étonné comment Qoraïch délaisse un homme aussi noble, aussi juste et savant, aussi respectueux de la vérité. Ah ! Si seulement j’avais des hommes armés avec moi !

— Crains Dieu et ne te laisse pas aller à susciter des troubles ! Lui recommanda simplement Ibn Aouf.

À l’écart de la foule, l’air goguenard, l’oeil de malice pétillant, un homme ne se pressait pas pour donner sa voix à Othmane ; se frottant les mains, il savourait la réussite de son stratagème. À son habitude, Amr Ibn Al’Ass usa de sa science et réussit au-delà de tout espoir.

Lors des précédents jours, feignant d’agir pour ses intérêts, il s’évertua à convaincre Ali d’adopter la stratégie gagnante qu’il lui proposait. Prétendant qu’Abd ErRahmane Ibn Aouf était un homme réfléchi et posé, prisant plus la diligence et l’effort, les considérant comme la meilleure assurance pour mener à la vérité qu’une décision et une résolution souvent porteuses d’erreurs et de précipitation, il lui déconseilla de faire montre de sa détermination habituelle et de sa volonté débordante. Dans le même temps, à Othmane, il conseillait de se départir de la souplesse et de la flexibilité le caractérisant pour montrer davantage de volonté et de fermeté.

Plus tard, dans la journée, arriva enfin Talha, le dernier des six choisis par Omar. On l’informa du choix d’Othmane. Bien conseillé, ce dernier n’exigea pas de lui son accord, lui laissant la liberté de refuser, se disant même prêt à se désister en cas de refus. Talha vérifia seulement si tout Qoraïch avait accepté son choix, si tout le monde l’avait choisi et, fataliste, laissa tomber :

— J’accepte aussi ; je ne refuse point ce sur quoi les gens se sont réunis.

Othmane venait de s’assurer définitivement de la charge de deuxième prince des croyants, troisième vicaire du prophète ; il avait 72 ans. On était en l’an 23 de l’hégire, 644 de l’ère chrétienne.

À suivre...

Sur ma page Facebook fothmann et sur Kapitalis

Chapitre 2

Un pouvoir oligarchique

Houleuse fut cette journée ; si elle cristallisa davantage les lignes de fracture traversant la communauté, elle n’eut pas de suites immédiates. L’acceptation de Talha, dernier conseiller désigné par Omar, conforta le nouveau calife.

Au sein de Qoraïch, les partisans d’Ali, tout en regrettant son éviction, respectaient la discipline de leur chef de file. D’autres se dédouanaient de ne pas lui avoir apporté leur soutien en rapportant des propos entendus d’Omar manifestant sa réserve à son égard. Certes, celui-ci ne le croyait pas manquer de talent, de piété ou de justice et de grandeur d’âme ; il en serait même par trop pourvu. Non plus il ne le soupçonnait d’avoir une quelconque incapacité de réussir à plier sa tribu à sa volonté ; bien au contraire, il pensait qu’il était à même de la mener sur la juste voie, contre son gré s’il le fallait.

Cependant, il lui trouvait une tendance à volontiers verser dans une sorte de sottise, quelque chose comme de la stupidité qui entacherait un caractère au demeurant fort appréciable et digne d’éloges. Globalement, Ali était perçu bien plus comme un homme de guerre qu’un politicien. Plus âgé, Othmane semblait avoir plus d’expérience politique. Sa richesse et la noblesse de sa famille, qui lui avaient permis de vivre dans l’aisance, lui apprirent à user de ce qui a toujours fait le succès des hommes en compétition sociale ou politique : largesses et souplesse.

Troisième calife dans l’ordre chronologique, il était issu d’Omeyya fils d’Abd Chams, le second fils d’AbdManaf, dont était issu également Hachem, le grand-père d’AbdAllah, père du prophète. Ce dernier était le fils d’Abd AlMouttalib qui eut aussi, entre autres, Hamza, AlAbbas et Abou Talib, le père d’Ali.

Si avec Abou Bakr et Omar, le califat échut à des clans secondaires de la tribu qoraïchite, l’arrivée au pouvoir d’Othmane permettait à sa principale famille d’en hériter, retrouvant du coup la prééminence qu’elle avait avant l’avènement de l’Islam.

Pour Ali qui avait nourri de la déception et même du ressentiment lorsqu’il fut écarté les deux premières fois de la succession de son cousin prophète, cela fut plus facile à supporter qu’à la troisième fois, le rang mineur des deux clans d’Abou Bakr et d’Omar relativisant leur choix. Il en allait différemment avec Othmane ; son choix était forcément lourd de conséquences. Omeyya était une dynastie habituée à gouverner. Abou Soufiane, son chef, petit-fils d’Omeyya, avait la responsabilité de la bannière de la tribu : AlOukab (l’Aigle).

Ainsi, elle reprenait à la dynastie rivale des Hachémites le pouvoir que cette dernière lui avait ravi à l’avènement de Mohamed. Outre le risque que cette famille ne lâchât plus ce qu’elle pouvait considérer comme son dû, Ali avait la plus grande peur qu’elle retrouvât ses mauvaises habitudes préexistant à l’Islam. Sans sous-estimer les qualités d’Othmane, il craignait qu’il ne fût incapable d’exercer le pouvoir de manière neutre comme ses prédécesseurs en se laissant, du fait de sa généreuse nature, aller à favoriser son clan.

Cette crainte, le responsable du choix du nouveau calife, Abd ErRahmane Ibn Aouf, ne l’avait pas. Il pensait avoir agi en conscience pour le bien de tous. Othmane, du reste, commença son règne comme il l’annonça dans son discours à la mosquée lors de son investiture. Il y dit, notamment :

— Vous êtes dans une demeure temporaire... Que la vie dissimule de la vanité ! Ne la laissez pas vous duper et ne vous laissez pas gagner par la prétention ! Tirez une leçon de l’exemple de ceux qui sont passés, puis appliquez-vous et ne négligez rien, car Dieu vous a à l’oeil. Où sont passés ceux qui ont honoré la vie terrestre, en ont-ils profité ? Ne les a-telle pas vomis ? Rejetez la vie là où Dieu l’a jetée et recherchez l’au-delà !

Quand des faits ultérieurs seront venus donner raison aux appréhensions d’Ali, quand Othmane aura réservé le commandement de la plupart des provinces et la responsabilité des plus importantes charges aux siens, leur distribuant en plus biens et faveurs sur le compte du

Trésor public, Ibn Aouf en sera le premier surpris et marri. Certains ne manqueront pas de venir lui faire des reproches, le considérant, en dernier lieu, le premier responsable de la situation. Aussi, n’hésitera-t-il pas à aller voir l’intéressé et à le blâmer. Le retrouvant chez lui, il le tancera :

— Je t’avais choisi à la condition expresse de te comporter avec nous comme le firent Abou Bakr et Omar ; or tu n’as pas suivi leur exemple et tu as privilégié tes gens que tu as imposés aux musulmans.

— Omar n’honorait pas sa parentèle et moi je le fais volontiers ; il n’y a pas de mal à cela, répondra Othmane sans sourciller.

— Puisqu’il en est ainsi, je jure alors par Dieu de ne plus t’adresser la parole.

Même lorsque le calife viendra lui rendre visite sur son lit de mort, il ne daignera pas le regarder et, le visage détourné vers le mur, ne répondra point à ses souhaits de bon rétablissement.

Othmane répétait volontiers que ses prédécesseurs étaient d’inégalables saints ; qu’en ce qui le concernait, il vécut toujours dans l’aisance et disposait de moyens pour profiter de la vie sans toutefois faillir à ses devoirs religieux essentiels. Il assumait aussi la conception ancienne que l’individu n’était rien sans sa famille, hors son clan ; il se réclamait de la tradition faisant l’individu redevable aux siens d’aide, de soutien et de privilèges.

La période de grâce dont il disposa les premières années de son règne aussitôt finie, on pointa du doigt sa conduite. On lui reprocha, notamment, d’avoir contredit le prophète en recevant chez lui son oncle AlHakam dont il avait pris le fils pour secrétaire. Le pauvre homme qui allait perdre la vue, sentait sa fin proche et souhaitait mourir à Médine. AlHakam Ibn Al’Ass avait été, en effet, interdit de Médine, exilé à Taèf, et Abou Bakr et Omar respectèrent à la lettre ce bannissement. Le prophète le trouvait impertinent, l’accusant d’espionner sa vie privée, d’en faire matière à gloser, à jaser. En plus de braver cet interdit, on déplora qu’il osât gratifier l’intéressé de sommes prélevées sur l’argent public et ce nombre de fois dont la dernière fut l’offrande du cinquième des richesses obtenues à la suite de la conquête de l’Ifriquiya (la Tunisie actuelle et une bande d’Algérie) qui devait normalement être versé au Trésor. On ne lui pardonna pas non plus de lui avoir donné en fief un terrain que le prophète réserva expressément à l’ensemble des musulmans.

Pareilles pratiques ne se limitant pas à ce familier et touchant la plupart des membres du clan omeyyade, les critiques ne cessèrent de se multiplier. Othmane n’en avait cure. Quand, parmi les protestataires à élever la voix, d’anciens Compagnons du prophète se signalèrent, il n’hésita pas à les bannir de Médine.

L’État musulman commençait de fait à changer profondément. Après les transformations qui avaient touché son apparence, il passait en profondeur par une pleine mutation. Tout en gardant son imperium, la foi se relâchait ; les mœurs n’étaient pas les seules concernées, le pouvoir lui-même changeait ; hors l’apparence, il s’éloignait de plus en plus de l’humilité des débuts pour se doter des attributs de la puissance que sont l’apparat, les richesses et la terreur.

À Médine, de nouvelles pratiques apparaissaient et le jeu à la mode, malgré les interdits, était la chasse à l’arbalète des colombes. Les poètes osaient recouvrer leur liberté de ton et braver les interdits. L’un d’eux, Abd ErRahmane Al Joumahi, ne manqua pas de stigmatiser ce temps d’Othmane gros de périls sous-jacents :

Et, par Dieu, maître des vivants, je le jure bien :

En pure perte, Dieu ne légua rien.

Des désordres nous furent créés,

Toi de nous ou nous, avec toi, pareillement éprouvés.

Les deux Loyaux avaient pourtant posé,

Sur le droit chemin, un jalon de vérité ;

Par ruse, ils ne prirent point de pognon

Ni ne mirent dans le plaisir le moindre picaillon.

Toi, tu as donné à Marouane le cinquième revenant aux gens ;

Qu’il est bien loin de leur exemple ton rang !

À suivre...

Sur ma page Facebook fothmann et sur Kapitalis

Chapitre 3

Les nouveaux habits de l’État

En assumant le pouvoir, Othmane tint à montrer ostensiblement qu’il se situait dans la lignée de son prédécesseur et respectait ses orientations. Comme Omar avait souhaité qu’on n’hésitât pas à nommer à la tête d’une province Saad Ibn Abi Wakkas qu’il fut amené à relever de précédentes fonctions sans l’en juger inapte ou indigne, le nouveau calife respecta cette volonté et nomma ce Compagnon gouverneur d’AlKoufa.

En agissant de la sorte tout au long des premières années de son gouvernement, la moitié pratiquement, Othmane réussit à rallier autour de lui l’ensemble de la communauté. Cette adhésion au chef, l’attachement à sa personne se trouvaient facilités par les succès militaires multipliant les conquêtes terrestres et, consécutivement, les richesses de toutes sortes. Ils l’étaient aussi par l’investissement de la plupart des adultes dans les guerres d’expansion continuant en Perse et en Syrie et s’étendant en Asie Mineure et en Afrique. Par ailleurs, l’affluence de plus en plus grande à Médine des butins prélevés lors de ses guerres permettait au nouveau calife d’augmenter les rentrées de chacun sur les fonds du Trésor public, renforçant davantage sa popularité.

À la prise de ses fonctions, Othmane adressa des lettres à ses gouverneurs, aux chefs des armées hors d’Arabie, aux préposés aux impôts ainsi qu’à l’ensemble de la communauté. Il y apparut tel qu’on le connaissait, correspondant à ce qu’on attendait d’un vicaire du prophète bien que, tout autour, les circonstances n’étaient déjà plus identiques à celles qui prévalaient du temps de la Révélation et des deux premiers successeurs de Mohamed. Aux premiers, il écrivit :

« Dieu a commandé aux chefs d’être des protecteurs et il ne leur a pas ordonné d’être des percepteurs ; les responsables de cette nation ont toujours été des protecteurs, non des percepteurs. S’il arrivait que vos chefs se transformassent en percepteurs et perdissent leur qualité de protecteurs, alors il en serait fini de la pudeur, de l’intégrité et de la loyauté. La plus juste des conduites est d’examiner les affaires des musulmans pour leur demander leurs devoirs et leur donner leurs droits ; cette conduite est pareillement identique pour les gens du Livre. Quant à l’ennemi dont vous vous emparerez, veillez à ne pas le priver de tout paiement libératoire ».

Aux seconds, il nota :

« Vous êtes les défenseurs des musulmans et leurs champions. Omar vous avait tracé une ligne de conduite que nous n’ignorions pas et que, parfaitement, nous approuvions. S’il m’arrivait d’apprendre sur l’un d’entre vous qu’il ne s’y pliait pas ou prenait des libertés dans son application, il peut être assuré que Dieu par quelqu’un d’autre le fera remplacer. Veillez à vos devoirs car, pour ma part, je veille sur le strict respect des prescriptions de Dieu ».

Aux censiers, il rappela :

« Dieu a fait exister ses créatures pour la vérité et il n’accepte d’elles que la vérité. Ne prenez qu’en justice, donnez en équité et soyez surtout probes. Veillez à persévérer dans l’intégrité ; ne soyez pas les premiers à la violer. Et ne perdez surtout pas de vue la loyauté! N’opprimez ni l’orphelin ni l’infidèle allié autorisé à séjourner en terre d’Islam, car Dieu est l’adversaire de celui qui les opprime ».

Au petit peuple, il dit enfin :

« Vous n’avez eu ce dont vous avez la jouissance aujourd’hui qu’en imitant le bon exemple et en le suivant ; ne laissez donc pas la vie vous détourner de l’essentiel. Cette nation a tendance, en effet, à verser de plus en plus dans l’innovation après la tierce réunion en elle de l’accomplissement des bienfaits, l’arrivée à la puberté de ses enfants nés d’esclaves et la lecture du Coran par les Bédouins et les étrangers non arabes. Le prophète de Dieu – que Dieu le bénisse et le salue – a bien dit «l’incroyance est dans le barbarisme» ; or ces derniers, quand ils trouvent dans le Coran quelque chose obscure ou difficile, affectent de la comprendre et n’hésitent pas à innover, versant dans l’hérésie ».

Dans ces lettres était brossé le paysage du nouvel État musulman en gestation. On y retrouvait, certes, la persistance de l’empreinte originale du prophète et l’influence initiale des valeurs coraniques telles que scrupuleusement mises en œuvre par les deux premiers califes ; mais la marque n’avait plus le lustre des premières années de la Révélation et celles qui ont immédiatement suivi la disparition de son porteur.

La nature humaine avec ses défauts et ses imperfections reprenait imperceptiblement le dessus et ce temps était désormais assez loin où la mort avait pour les guerriers de l’Islam la même valeur que la vie, et bien plus. Au combat des mécréants, la guerre était de moins en moins vue ou vécue comme une action sacrée, spirituellement valorisante, mais de plus en plus en une cruauté séculière, matériellement enrichissante.

Il y avait davantage de récalcitrants au Jihad, et pas seulement parmi les esclaves, les affranchis et les clients ; certains le vivaient désormais comme une contrainte et n’y déféraient que par peur des représailles du gouverneur et de ses agents. Car, du temps d’Othmane comme de ses prédécesseurs, tout manquement au devoir de la guerre sainte continuait à être publiquement stigmatisé, le fautif se voyant enlever son turban et exposer à la raillerie et à la vindicte populaire.

Aux postes de responsabilité, les valeurs primordiales devenaient un simple paravent d’appétits bassement humains et le pouvoir était souvent un auguste siège pour de simples aventuriers au service de leurs ambitions personnelles. Au contact des sujets protégés, le respect consacré par Dieu n’était plus toujours de mise et les principes d’égalité s’appliquant à tous les musulmans, même de fraîche date, sonnaient souvent creux.

Dans cette société en pleine mutation trop tôt touchée par la grâce qui la fit aussitôt entrer dans une fabuleuse grotte aux trésors, les désirs et envies se débridaient ; même la langue dans sa pureté originale et les valeurs dans leur cachet religieux se perdaient. Mais, plus grave encore, le texte du Coran lui-même risquait de ne pas être épargné et d’être altéré !

Certes, sur le conseil d’Omar, atterré par la disparition de nombre de lecteurs et de compagnons du prophète, notamment lors de la bataille de Yémama, le premier calife Abou Bakr avait rassemblé chez lui les matériaux disponibles, grâce au travail acharné et remarquable de Zayd Ibn Thabit. À sa mort, ce corpus passa chez Omar qui le garda précieusement sans éprouver le besoin de prendre d’autres initiatives le concernant, la situation ne l’imposant point. Puis, à la disparition du second calife, l’œuvre d’Ibn Thabit fut recueillie par la fille d’Omar, Hafsa, par ailleurs épouse du prophète.

Bien que désormais préservé de perte ou de disparition, le texte du Coran n’était pas en sécurité totale. En effet, au-delà de l’apparente unité linguistique de la péninsule arabique, les différences rhétoriques et syntaxiques ne manquaient pas d’une tribu à une autre. De plus,

écrit dans un alphabet dépouillé et plutôt archaïque avec l’absence des points diacritiques et des voyelles brèves dans l’inscription des lettres, le texte coranique permettait des lectures différentes et des interprétations opposées.

Par ailleurs, des collections personnelles écrites en existaient, disséminées auprès de certains anciens Compagnons, et la présence des récitateurs, ces personnages spécialisés dans la lecture du texte sacré, devenait pernicieuse. D’abord, par l’attachement de chacun à son interprétation et la compétition que cela suscitait ; ensuite, du fait que d’aucuns n’hésitaient pas à faire profession de leur activité, en tirant du prestige et du pouvoir, autant auprès de l’élite que de la masse.

Chez cette dernière, parmi les plus âgés notamment, les récitateurs produisaient de la nostalgie en psalmodiant le texte sacré. Déclamant, rythme lent et ton universaliste, les phrases longues de ses sourates médinoises, scandant la prose rimée au rythme rapide des sourates mecquoises, ils leur rappelaient une époque révolue de l’Arabie, ses poètes héroïques et lyriques, ses voyants et leurs vaticinations.

Soucieux de l’unicité du texte coranique, partant en guerre contre la pluralité des lectures, Othmane reprit à la fille d’Omar le texte consacré qu’elle avait en dépôt. Il chargea le même Zayd Ibn Thabit, auquel il adjoignit d’autres personnes dont AbdAllah Ibn Azzoubeyr et Saïd Ibn Al’Ass, d’en faire des copies destinées à constituer le canon officiel à retenir. Lors de la transcription et en cas de divergence d’interprétation, la consigne du calife était de se référer à la langue arabe telle que parlée par la tribu du prophète, Qoraïch, et dans laquelle le Coran fut révélé. Il en fit des copies qu’il distribua à ses agents partout sur les terres d’islam, ordonnant dans le même temps la destruction systématique de toutes les autres copies existantes.

Cela ne se fit pas sans difficulté ni contestation de la part des récitateurs notamment ; les querelles ne s’apaisèrent que lorsque l’homogénéisation de l’orthographe fut définitivement réalisée bien plus tard après le califat d’Othmane, selon le texte qu’il retint, appelé au demeurant par son nom.

Du temps d’Othmane, les frontières de l’État musulman s’élargirent formidablement. À peine commencées sous Omar, les guerres de conquête et d’expansion avaient continué de plus belle avec des succès à la chaîne. Alexandrie qui avait été reprise un moment par les Byzantins fut définitivement occupée ainsi que la Perse orientale.

Par des raids successifs, la suzeraineté arabe sous laquelle l’Arménie était aussi tombée, s’étendait sans cesse en Cappadoce, en Phrygie ainsi qu’en Ifriqiya où le fils d’Azzoubeyr, AbdAllah, se distingua à la fois par sa bravoure et par sa ruse pour permettre aux troupes musulmanes de venir à bout des Byzantins et de leurs alliés, les coriaces Berbères.

Des expéditions eurent lieu également sur mer, cette étendue d’eau qu’Omar n’aimait pas, interdisant qu’elle le séparât de ses sujets. Les premières tentatives d’expéditions maritimes débouchèrent sur l’occupation de Chypre et la défaite de la flotte byzantine, au large de la Lycie, à la bataille des mâts où commandait le gouverneur de l’ensemble de la province syrienne, Mouawiya Ibn Abi Soufiane, tout satisfait d’avoir été enfin autorisé à porter la guerre en mer, ce que lui refusa, malgré son insistance, le précédent calife.